神僧济公图说——济公灵隐出家 周胤:城随境迁——佛教影响下的北魏洛阳城市变迁

灵隐寺济公殿第三幅壁画——济公出家

灵隐出家

济公十八岁时因父母相继去世,立志出家。辗转至临安(浙江杭州)灵隐寺,受瞎堂慧远长老三击掌,了悟前世根性、因果报应之理,随即剃度。济公拜瞎堂长老为师,长老赐名“道济”。

壁画——济公出家(局部)

济公,俗名李修缘(一说李心远),生于公元1130年(建炎四年)或1148年(绍兴十八年),卒于嘉定二年(公元1209年)。他的高祖李遵勖是宋太宗驸马、镇国军节度使。李家世代信佛,他的父亲李茂春和母亲王氏住在天台北门外永宁村。李茂春年近四旬,膝下无嗣,虔诚拜佛终得此子。济公出生后,国清寺住持为他取俗名修缘,从此与佛门结下深缘 。

济公李氏家族人丁不算很旺盛,但因历世仕宦,家境富裕,也称得上是天台的望族了。天台赭溪西岸的一大片田地(现都已建成一片民居了),就属于这个家族所有,至今人们还称作“李家垟”。发源于北山的赭溪是孩童时济公看水碓舂米、捕鱼游泳玩耍的好去处。石墙头边上有“陇西园”,古时这里是济公李氏的私家庄园。

济公年少时曾被誉神童,曾在天台赤城山读书。天台赤城山是佛道双修的圣地,山中的玉京洞,为道家十大洞天中第六洞天。赤城山中的佛道两家一直鸡犬相闻,理佛练丹,相辅相成。

济公曾在天台宗和尚湛然晚年讲经的瑞霞洞寒窗苦读,当他离开瑞霞洞赴京应试时,洞壁上已长满了灌木。应试结束贴出皇榜,没有一个叫李修缘的人。

李修缘在十八岁赴考之时突然出家,和家中有一场变故有关。父母双双得急病去世,病情来得很急,不出三日,就相继撤手人鬟了。

济公在借宿的灵隐寺中,接到寄家中来信,一时万念俱灰。三天后,悲痛之中的李修缘就在灵隐寺落发了,为他剃度的是瞎堂慧远禅师。

有关济公在灵隐寺出家一事,历朝文献都无异议。民国四年(1915年)印行的《天台县志稿》,照抄康熙二十二年(1883年)《天台志稿》上的说法:“年甫十八,亲丧,投杭州灵隐寺出家。”1995年版的《天台志稿》出说他:“十八岁赶临安,于灵隐寺出家。”

《台州府志》有记载说:“济颠,天台人。父李茂春,高宗李驸马之后,年甫二十八,二亲继丧,投灵隐寺,后居净慈。逆行顺行,言行叵测。其济物利生、神通感应事迹甚多。”

然而,在济公的自述中这样说到:“幼生宦室,长入空门,宿慧神通三昧,今修语具辨才。”可见济公出家并不只是因为父母亡故的简单原因。

济公舍弃百万家财而不顾,毅然出家,目的是为了寻求人生的真理。

近恋亲守身尽孝 缘从师落发归宗

——济公醉菩提全传第三回

(续前)

道清长老被修缘禅机难倒,抱著惭愧回来,卧床不起。道净长老认为生病,特来探问其缘故。道清长老隐瞒不过,遂将要披剃修缘之事,被他突然问我灵光何处?我一时对答不来,羞惭回来,所以不好见人之事相告。道净道:“此不过口头禅耳,何足为奇?待我去见他,也难他一难,看是如何?”道清道:“此子不独才学过人,实是再世宿慧,贤弟却不可轻视了他。”

正说未了,忽报李赞善同公子在外求见长老,长老只得勉强同道净出来,迎接进去,相见礼毕,一面献茶。赞善道:“前日小儿狂妄,上犯尊师,多有得罪,故下官今日特来赔罪,望老师释怒为爱!”

道清道:“此乃贫僧道力浅薄,自取其愧,与公子何罪?”道净目视修缘,接著问道:“此位莫非就是问灵光之李公子么?”修缘道:“学生正是。”道净笑道:“问易答难,贫僧亦有一语相问,未识公子能答否?”修缘道:“理明性慧,则问答同科,安有难易,老师既有妙语,不妨见教。”

道净道:“欲问公子尊字?”修缘道:“贱字修缘。”

道净道:字号修缘,只恐元辰修未易。

修缘听了便道:“欲请问老师法讳?”道净道:“贫僧道净。”

修缘应声道:名为道净,未归净土道难成。

道净见修缘出言敏捷,机锋警策,不禁肃然起敬道:“原来公子果是不凡,我二人实不能为他师,须另求尊宿,切不可误了因缘。”赞善道:“当日性空禅师归西之时,曾吩咐若要为僧,须投印别峰、远瞎堂二人为弟子,但一时亦不能知道二僧在于何处?”道净道:“佛师既有此言,必有此人,留心访问可也。”大家说得投机,道清又设斋款待,珍重而别。

那修缘回家,每日在书馆中只以吟咏为事,虽然拒绝了道清长老,然出家一个种子,未免放在心头,把功名之事,全不关心。

时光易过,倏忽已是十八岁,父母正待与他议婚,不料王夫人忽染一病,卧床不起,再三服药,全无效验,不几日竟奄然而逝。修缘尽心祭葬成礼,不幸母服才终,父亲相继而亡。修缘不胜哀痛,又服丧三年,以尽其孝。自此之后无挂无碍,得以自由。母舅王安世屡次与他议婚,他俱决辞推却。

闲来无事,只在天台诸寺中访问印别峰和远瞎堂两位长老的信息。

访了年余,方有人传说:“印别峰和尚在临安经山寺做住持;远瞎堂长老曾在苏州虎丘山做住持,今又闻知被灵隐寺请去了。”

修缘访得明白,便禀知母舅,要离家出去寻访。王安世道:“据理看来,出家实非美事,但看你历来动静,似与佛门有些因缘。但汝尚有许多产业,并无兄弟,却叫谁人管理?”

修缘道:“外甥此行,身且不许,何况产业?总托表兄料理可也。”遂择定了二月十二日吉时起身。王安世无奈,只得与他整治了许多衣服食物,同小儿王全相送了修缘一程。修缘携了两个从人,带了些宝钞,拜别王安世与王全两个亲戚,飘然出行,离了天台竟往钱塘而走。

不数日,过了钱塘江,登岸入城,到了新宫桥下一个客店里歇下了。次日吃了早饭,带了从人往各处玩。但见人烟凑集,果然好个胜地,但是这些风光景物毫未洽心。游至晚上回来,问著客店主人道:“闻有一灵隐寺,却在何处?”主人道:“这灵隐寺正在西山飞来峰对面,乃是有名的古寺。”修缘道:“同是佛寺,为何这灵隐寺出名?”主人道:“相公有所不知,只因唐朝有个名士,叫做宋之问,曾题灵隐寺一首诗,内有“桂子月中落,天香云外飘”之句。这诗出了名,故连寺都成了古迹。”修缘道:“要到此寺,从何路而往?”主人道:“出了钱塘门便是西湖,过了保叔塔,沿著北山向西去便是岳坟,由岳坟再向南走,便是灵隐寺了。这灵隐寺前有石佛洞、冷泉亭、呼猿洞,山明水秀,佳景无穷,相公明日去游方知其妙。”

修缘道:“贤主人所说乃是山水,但可知寺中有甚高僧么?”主人道:“寺中虽有三五百众和尚,却是不听得有甚高僧。上年住持死了,近日在姑苏虎丘山请了一位长老来,叫做远瞎堂,闻得这个和尚能知过去未来之事,只怕算得是个高僧吧!”修缘问得明白,暗暗欢喜,当夜无话。

到了次日早起来,仍是秀士打扮,带了从人,竟出钱塘门来。此时正是三月天气,风和日暖,看那湖上的山光水色,果然景致不凡。

修缘对从人道:“久闻人传说西湖上许多景致,吾今日方才知道。”就在西湖北岸上走入昭庆寺来,看见大殿上供奉著一尊千手千眼观世音。心中有感,口占一颂道:

一手动时千手动,一眼观时千眼观;

既是名为观自在,何须拈弄许多般。

又向著北山而行,到了大佛寺前,入寺一看,见一尊大佛,只得半截身子。又作一颂道:

背倚寒岩,面如满月;

尽天地人,只得半截。

颂毕,又往西行走到了岳坟。又题一首道:

风波亭一夕,千古岳王坟;

前人岂恋此,要使后人闻?

又见了生铁铸成秦桧、王氏,跪在坟前,任人鞭打。又题一首道:

诛恶恨不尽,生铁铸奸臣;

痛打亦不痛,人情借此伸!

题毕,又向南而行。不多时,早到飞来峰下,冷泉亭上,见亭上风景清幽,动人逸兴,便坐了半响。

未及入寺,正流览间,忽见许多和尚,随著一位长老,从从容容的入寺去。修缘忙上前向著一个落后的僧人施礼道:“请问上人,适才进去的这位长老是何法号?”

那僧人回礼答道:“此是本寺新住持远瞎堂长老,相公问他有何事故?”修缘道:“学生久仰长老大名,欲求一见,不知上人能代为引进否?”那僧人道:“这位长老,心空眼阔,于人无所不容,相公果真要见,便可同行。”

修缘大喜,就随了僧人,步入殿内,到了方丈室。那僧人先进去说了,早有侍者将修缘邀请进去。修缘见了长老,便倒身下拜。

长老问道:“秀才姓甚名谁,来此何干?”修缘道:“弟子自天台山不远千里而来,姓李名修缘,不幸父母双亡,不愿入仕,一意出家。久欲从师,不知飞锡何方,故久淹尘俗。近闻我师住持此山,是以洗心涤虑,特来投拜,望我师鉴此微诚,慨垂青眼。”

长老道:“秀才不知“出家”二字,岂可轻谈?岂不闻古云“出家容易坐禅难”,不可不思前虑后也。”修缘道:“一心无二,则有何难易?”

长老道:“你既是从天台山而来,那天台山中三百余寺,何处不可为僧,反舍近而求远?”修缘道:“弟子蒙国清寺性空佛师西归之时,现身云衢,谆谆嘱咐先人,当令修缘访求老师为弟子,故弟子念玆在玆,特来远投法座下,盖遵性空佛师之遗言也。”

长老道:“既是如此,汝且暂退。”命侍者焚香点烛,危坐禅床,入定而去了。

半晌出定说道:“善哉!善哉!此种因缘,却在于斯。”此时长老虽叫修缘暂退,他却未曾退去,尚立在旁边。

长老开目看见问道:“汝身后侍立者何人?”修缘道:“是弟子家中带来的仆从。”

长老道:“你既要出家,仆从却不能代你为僧,可急急遣归。”修缘领命,遂吩咐从人,将带来宝钞取出纳付长老常住,以为设斋请度牒之用。余的付与从者作归家路费,从人道:“公子在家,口食精肥,身穿绫锦,童仆林立。今日到此,只我二人盘缠有限,已自冷落淡薄,今若将我二人遣归去,公子独自一人,身无半文,怎生过得?还望公子留我二人在此服侍。”修缘道:“这个使不得,从来为僧俱是孤云野鹤,岂容有伴。你二人只合速回,报知母舅,说我已在杭州灵隐寺为僧,佛天广大,料能容我,不必挂念。”二仆再三苦劝,修缘只是不听。二人无可奈何,只得泣别回去不提。

却说远瞎堂长老入定之后,知道修缘是罗汉投胎,到世间来游戏。故不推辞,叫人替他请了一道度牒来,择个吉日修备斋供,点起香花灯烛,鸣钟击鼓,聚集大众。在法堂命修缘长跪于法座之下,问道:“汝要出家,果是善缘,但出家容易还俗难,汝知之乎?”

修缘道:“弟子出家乃性之所安,心之所悦,并非勉强,岂有还俗之理?求我师慈悲披剃。”

长老道:“既是如此,可将他鬓发分开,缩成五个髻儿。”指说道:“这五髻前是天堂,后是地狱,左为父,右为母,中为本命元辰,今日与你一齐剃去,你须理会。”

修缘道:“蒙师慈悲指示,弟子已理会得了。”长老听了,方才把金刀细细与他披剃。剃毕,又手摩其顶,为他授记道:

佛法虽空,不无实地;

一滴为功,片言是利;

但得真修,何妨游戏?

法门之重,善根智慧;

僧家之戒,酒色财气。

多事固愚,无为亦废;

莫废莫愚,赐名道济。

长老披剃毕,又吩咐道济道:“你从今以后,是佛门弟子了,须守佛门规矩。”

道济道:“不知从何守起?”长老道:“且去坐禅。”道济道:“弟子闻佛法无边,岂如斯而已乎?”

长老道:“如斯不已,方不如斯!”(注:不仅是这样而已,但望你能先懂这样。)

遂命监寺送道济到云堂内来,道济不敢再言,只得随了监寺到云堂内。而修缘此番出家,却令:“三千法界,翻为酒肉之场。道济何难?受尽懊恼之气。”

出家后道济坐禅修行如何?待续。

文章来源:灵隐寺

摘要:洛阳是北魏后期重要的政治、经济、文化中心。自太和十七年(493)孝文帝(467—499)迁洛,至永熙三年(534)孝静帝(524—552)迁邺,北魏都洛凡41年。在这41年间,其城市面貌因受佛教扩张的影响,曾经出现过阶段性的历史变迁。洛阳从迁都初期寥廓的汉晋遗留之都,逐渐发展成宣武、孝明帝时期(510—528)寺塔林立的繁华都市。其城市空间日益拥挤,给都城管理也带来了压力。京邑面貌的变迁过程体现出了佛教在南北朝时期所具有的巨大力量,这是值得我们关注并留意的。

一、引言

北魏太和十七年(493),孝文帝(467—499)决定自平城迁都洛阳。经尚书李冲、将作大匠董爵、司空穆亮等人两年时间的筹划营建,太和十九年(495),北魏王室、六宫及文武尽迁洛阳。学界一般以此为界,划分北魏的历史为前期和后期。作为北魏后期的政治、经济、文化中心,洛阳对于研究北魏历史、文化和社会之变迁具有重要的学术意义,历来备受学者关注。围绕着城市历史地理沿革及相关考古资料的研究方兴未艾,近年有关隋唐长安城市空间与佛教信仰的讨论又相继而至[1],为北魏洛阳在这方面的研究提供了借鉴,启发良多。

历来有关北魏洛阳及当时佛教和寺院之研究,多离不开《洛阳伽蓝记》中的相关记载。然杨衒之呈现给人们的,是北魏倾覆之前洛阳最后的城市面貌。因此千百年来,人们大多没有意识到自己所关注的,只是洛阳最后一瞬的定格,而很少去细忖当时都城佛寺繁华的景象到底是如何演变而来。时至今日,随着北魏洛阳城的考古研究日益推进,出土资料日渐丰富,我们对于城中已知寺院的建立时间有了进一步细究的可能与依据。这就为研究北魏洛阳城在信仰环境下的变迁过程,提供了极好的条件。

学界目前有关北魏洛阳城市空间与佛教信仰关系的讨论,多局限于佛寺在都城中的大略分布情况,及寺塔林立所带来的独特景观[2]。这些讨论,如前所述,大都只是以静止的眼光,看到北魏末期洛城的景象,而对其面貌缺乏一个发展变化上的认识和分析[3]。因此,如何突破表层的论述,改变简单地从社会史、文化史角度出发的阐释,是一个值得思考的问题。综合文献、考古等多方面资料,对这一城市进行综合性的分析研究工作,具有积极的意义。深入城市内部,研究彼时宗教与城市变迁、信仰与社会生活间的相互关系,亦成为意义深远的话题。

本文着力于研究北魏都洛41年间,其城市面貌因受佛教扩张的影响而出现的历史变迁情况。文章以北魏后期的历史为时间轴线,关注并探索具体空间(即洛阳城)中人们的社会生活与佛教信仰的互动和交融情况,以期能在文献及考古资料之基础上,尽可能真实地呈现当时洛阳居民的信仰生活状态。

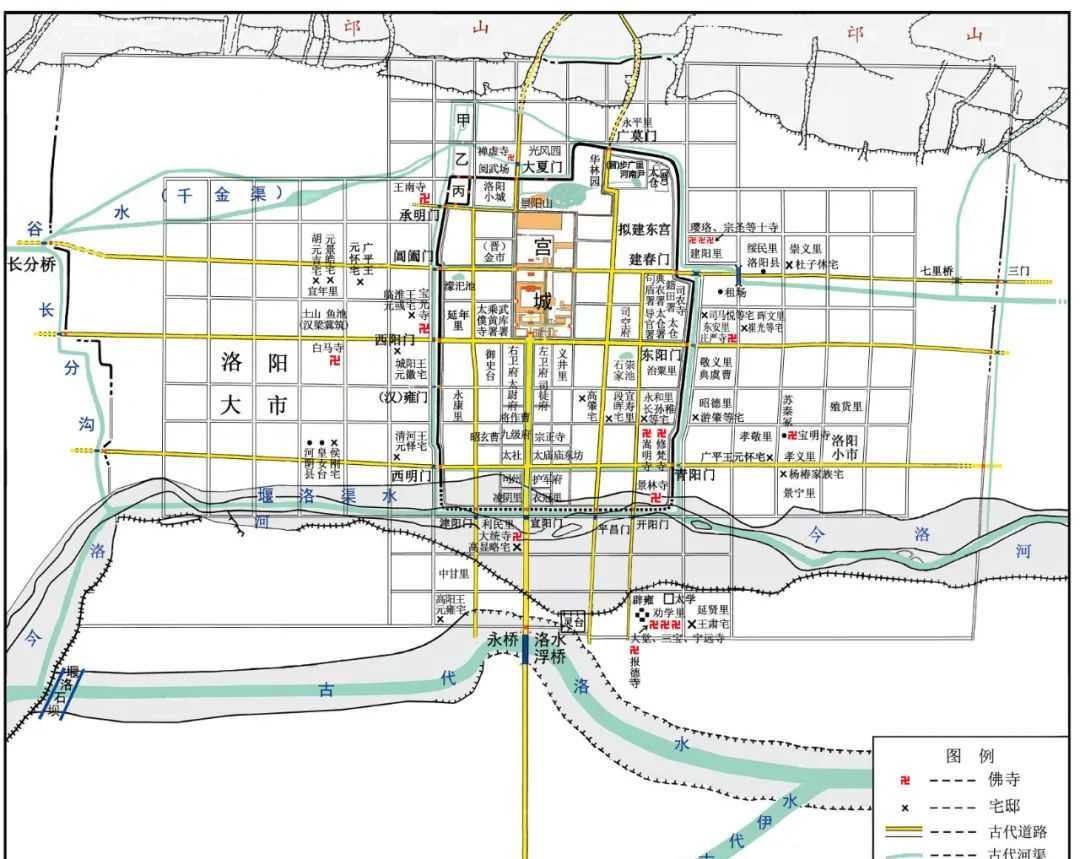

二、北魏迁洛初期的城市面貌——太和十七年(493)至景明二年(501)筑坊前

据《魏书》记载,北魏太和十七年(493),孝文帝定迁都之计;十八年(494),“(冬十月)辛亥,车驾发平城宫”⑴175;十九年(495),“六宫及文武尽迁洛阳”⑴178。然徙居之初,嵩基始构,“除在太和十九年、二十年建成临时性的太庙、太社、圜丘、方泽以便行礼外,到世宗景明二年才建成主殿太极殿并筑京城诸坊。”⑵80-81 因此,新都的规划与建设都处在起步阶段。其宫室与内城乃以魏晋旧城为基址进行改建和利用[4],外郭城则大抵在邙山、洛水之间(不包括之后永桥以南的二十里),东抵“三门”,西至“长分桥”一带(参见图1)。其设计除受曹魏、西晋洛阳城之影响外,还同时综合了平城[5]、南朝建康[6]等城市的一些特点。

关于新都内城,其北半部以宫室、皇家园林为主,南半部则设置有官署区(夹全城主轴线“铜驼街”的两侧,建有重要的衙署)。其中在宫殿园林方面,孝文帝曾于魏晋旧宫之基础上,对洛阳宫室做出过最初的规划和建设:

千秋门内道北有西游园,园中有凌云台,即是魏文帝所筑者。台上有八角井,高祖于井北造凉风观,登之远望,目极洛川。台下有碧海曲池。台东有宣慈观,去地十丈。观东有灵芝钓台,累木为之,出于海中,去地二十丈……钓台南有宣光殿,北有嘉福殿,西有九龙殿。⑶38

(翟)泉西有华林园。高祖以泉在园东,因名为“苍龙海”。⑶50-51

除上述提到的华林园、宣光殿、嘉福殿、九龙殿、凌云台、灵芝池外,尚有太极殿、建始殿、显阳殿、式乾殿、清暑殿、徽音殿、含章殿等,见于《元河南志》所记录的“后汉、魏、晋城阙宫殿古迹”中⑷248。《志》称:“按宫殿多仍魏晋旧名,或云依洛阳图修缮某所某居,疑总名阊阖宫。”⑷245 从20世纪五六十年代至今,考古工作者已对洛阳的宫城及宫殿遗址,进行了大规模的田野调查及考古发掘工作。对于这座宫城的形制和历史的演变,也有了较为清晰的认识。钱国祥曾就北魏宫城乃沿用魏晋洛阳宫修建在汉北宫故地的推测,进行了探讨。其认为:“曹魏时期在洛阳宫营造的宫殿、门阙、宫苑、水池等,无论名称或相互之间的位置,皆与在洛阳大城北半部营建的北魏宫城布局极为相近,似都是在汉代北宫故地营建。”⑸417 因此,在考古学研究之基础上,目前可以确认的是,北魏宫城的布局,与曹魏洛阳宫极为相似。

由于迁都初期宫室尚未完成,因此孝文帝暂时居于内城西北角的金墉城内。如文献记载,“迁京之始,宫阙未就,高祖住在金墉城”⑶序30。郦道元《水经注》也提到,迁都之初“皇居创徙,宫极未就,止跸于此”⑹1386。“此”即指“金墉城”。而在考古方面,勘探得知,在北魏内城西北角内外修筑的三个相互毗邻的小城中(自北而南分别编号为甲城、乙城、丙城),甲、乙两城可能为(隋末)李密修建,而大城西北角内的丙城,才是魏晋至北魏时期的金墉城。因此,孝文帝迁洛以后暂时居住的金墉城,盖在内城西北角的丙城之位置(参见图1)。

在洛阳的外郭城中,则安置有各类南迁而来的居民,如北来的鲜卑宗室、非宗室鲜卑贵族、汉族官僚及其他士庶。其中,鲜卑皇宗、非宗室鲜卑贵族所聚居的城西区域,乃近当时孝文帝所在的金墉城。[7] 洛阳外郭城的东侧,则以“门族地望”[8]为原则,聚居有较多的汉族官僚及其家族,如东清河崔氏,居于晖文里内;弘农杨氏,居于景宁里内。洛阳城的南部,规划安置有投诚、归顺而来的南朝人士等[9]。城北则设有洛阳小城和阅武场,乃军事用地,该区域亦甚少居民。

另自代都南迁而来的民众中,还包括有不少僧尼人士。[10]据文献记载,太和之初,平城已有僧尼二千余人[11],因此太和十七年(493)随孝文帝南迁的僧尼,人数亦众。孝文帝于迁都之初,曾经颁布过一则都城令,限制并规定了洛阳内外城中的寺院数目及其建立地点,即“城内唯拟一永宁寺地,郭内唯拟尼寺一所,余悉城郭之外。欲令永遵此制,无敢踰矩。”⑴3044 因此,洛阳城中不允许兴建过多的新寺乃是国策,但都城之中,尚有一些汉晋时期遗留下来的名寺[12]。这些寺院在迁都之前就已存在,并主要分布在洛阳内城的南半部,及内城外各条御道的附近(参见图1)。

由上可知,北魏迁洛之后,南来的代都居民被有计划地安置在新京外郭城的东、西、南、北四面。如笔者曾经指出,在新都乔迁而来的各色居民中,拥有众多的佛教信奉者。都城百姓的日常生活与佛教息息相关,诸多的社会活动也需有僧尼参与,但孝文帝最初设立的都城制度却将新立的佛寺统统规制于郭城之外,因使人们的各种佛事活动变得不易。[13] 这也为日后都城居民逐渐打破制度,开始于城中兴建佛寺,埋下了伏笔。

综上来说,自太和十七年(493)起,孝文帝定鼎嵩洛,礼乐更新,为后世北魏洛阳城的总体格局定下基调。洛阳至世宗宣武帝时,其经营制度才大体完成。景明二年(501)全城筑坊三百二十,景明三年(502)宫城正殿太极殿落成[14],这些都使得都城面貌有了一番新的变化。另一方面,至宣武帝时,“城内不造立浮图、僧尼寺舍”⑴3044 的禁令已被逐渐打破,建寺之风难以遏止。宣武和孝明帝(510—528)时期,随着寺院建立数目的增多,城中寺塔林立,蔚为壮观。而这一时期洛阳的图景,也因之变得丰富多彩。

图1 北魏洛阳城市及伽蓝图(公元493-501年)[15]

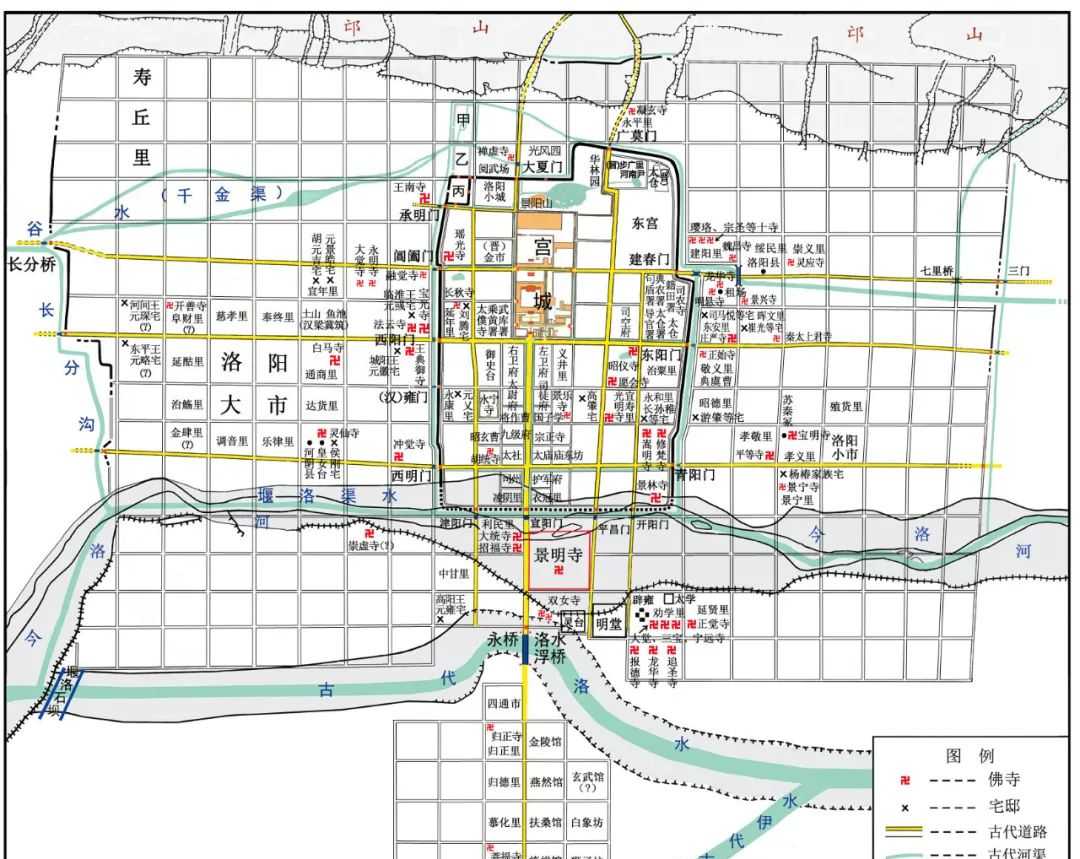

三、宣武、孝明帝时期的洛阳城市变迁与格局——景明二年(501)筑坊至武泰元年(528)“河阴之乱”前

在北魏都洛41年的城市历史中,其面貌最显著的一次变化,是由宣武帝景明二年(501)的筑坊事件引起。关于这一事件,史书中有几处略微不同的记载:

《魏书·世宗纪》:“(景明二年·501)九月丁酉,发畿内夫五万人筑京师三百二十三坊,四旬而罢。”⑴194

《魏书·广阳王嘉传》:“迁司州牧,嘉表请于京四面,筑坊三百二十,各周一千二百步,乞发三正复丁,以充兹役,虽有暂劳,奸盗永止。诏从之。” ⑴428-429

《北史·魏宣武帝纪》:“(景明二年)九月丁酉,发畿内夫五万五千人筑京师三百二十坊,四旬罢。”⑺133(卷18《元嘉传》同《魏书》本传。)

《资治通鉴·齐纪十》载和帝中兴元年(501)九月,“魏司州牧广阳王嘉请筑洛阳三百二十三坊,各方三百步,曰:‘虽有暂劳,奸盗永息。’丁酉,诏发畿内夫五万人筑之,四旬而罢。”⑻4498

据张金龙分析,“以上共三说。《魏书·广阳王嘉传》早佚,后人据《北史》等补之,此传记事全同于《北史》,可归为一说。《通鉴》当本自《魏书·世宗纪》”⑼301。另外,“《魏书》校勘记认为‘三百二十三坊’中的‘坊’前的‘三’为衍文,应是三百二十坊。”⑽55

然在《洛阳伽蓝记》中,曾载“京师东西二十里,南北十五里,户十万九千余。庙社宫室府曹以外,方三百步[16]为一里,里开四门……合有二百二十里。” ⑶212 其中提到,京师洛阳乃有二百二十里,而非三百二十,两者似乎存在矛盾。

由于筑坊这一事件,急速改变了洛阳的图景,且之后城中佛寺的兴建,多容括于各个里坊之内,因此我们必须清楚,景明二年(501)的洛阳城中,到底是如何规划里坊。

当然,学界对于这一问题,一直是众说纷纭。[17] 齐东方也曾对洛阳城内里、坊规划的问题做过详细的研究。其认为:

《洛阳伽蓝记》记载是“里”而不是“坊”,《魏书》等记载的是“坊”而不是“里”。如果“坊”、“里”之间存在差别,这一矛盾就需要重新考虑。《洛阳伽蓝记》特别强调在庙社宫室府曹“以外”有二百二十里。因此是否可以这样理解,三百二十“坊”指的是洛阳可以按统一的划分或计算出的区块面积,而二百二十“里”是实有的、带有管理性质的实体,当然两者有密切的关系。北魏洛阳“东西二十里,南北十五里”,按每个坊一里见方,可复原出三百个区块,如果计入洛河南岸的四夷里、四夷馆,其南北之距亦达二十里,加上南部的二十个共约三百二十。这个复原结果与已知的一些遗址位置符合,也与现存的不少道路重合,从面积上看,大致与“筑京师三百二十坊”相吻合,证明了它的可靠性。但如果就供居民居住的区块而言,应该减去“庙社宫室府曹”、大市和一些超大区块等所占据的面积,这样“二百二十里”应该接近实际情况。因此《洛阳伽蓝记》和《魏书》的记载未必有矛盾,原因可能是里、坊概念的不同。⑽56

由此看来,北魏的“里”与“坊”,含义不尽相同。宣武帝景明二年(501)于京师“筑坊三百二十”,应是指洛阳可以按照统一划分或计算出的区块面积;“二百二十里”则是指减去“庙社宫室府曹”、大市和一些超大区块等所占据的面积外,居民所居住的区块,是实有的、带有管理性质的实体。因此两者并不矛盾。

另外,值得注意的是,在景明二年(501)筑坊以前,洛阳城内已有“里”之设置,城内人口已有基本的居住区域安排。[18] 因此,当时筑坊时应当考虑了人口居住的现实情况,且未必都是以一里见方之地极其严格地划分。[19]

所以总结来看,景明二年(501)筑坊以后,北魏洛阳的城市面貌已与孝文帝迁都之初完全不同。直至永熙三年(534)孝静帝(524-552)迁邺、北魏时代结束,整个洛阳城中都遍布着一个个封闭的里坊单元,约500米见方的格子具体区分着城中不同的公私区域。若从空中俯瞰这一千五百年前的都市,其面貌应是十分壮观的(参见图2)。

关于这一时期洛阳宫城的建设,直到宣武帝景明三年(502)十二月,洛阳宫室的主殿太极殿才正式落成。《魏书·世宗纪》载:“(三年十有二月)壬寅,飨群臣于太极前殿,赐布帛有差,以初成也。”⑴195 自该月中旬起,宣武帝徙御维始[20](不过,在正始元年[504]以前,宣武帝似仍居于金墉城内[21])。至此之后,北魏洛阳的宫室制度基本定型,而其对后世的宫城形制亦影响深远,正如《北齐书》载:“高祖定鼎河洛,为永永之基,经营制度,至世宗乃毕。”⑾16

这一时期,洛阳城市面貌的另一深刻变化源于城内佛寺的频繁建立。从龙门石窟北魏纪年的题记数目可以看出,龙门造像的高峰乃在宣武和孝明帝时(参见附录一),而洛阳城内佛寺兴建的趋势,实也与之一致。自宣武初年起,孝文帝在迁都之始所颁布的都城令已“微有犯禁”⑴3044。虽宣武帝重申孝文帝时的禁令,不许城内再造立浮图、僧尼寺舍,“欲绝其希觊”⑴3044,然顶风营建者,仍不绝如缕。洛阳城内的建寺之风遂再难遏止,而京师的面貌也较之前发生了明显的变化。

神龟元年(518),司空公、尚书令、任城王元澄曾向灵太后及孝明帝递呈了一封奏疏。在疏中元澄提到,其曾经派遣府司马陆昶、属崔孝芬,于都城之中及郭邑之内检括寺舍,得到的结果是“数乘五百,空地表剎,未立塔宇,不在其数。”⑴3045 “乘”,即是“剩”,额外多余之意。“数剩五百”即数踰五百。到神龟元年(518)时,洛阳城中已有超过五百所寺院。则推测至武泰元年(528)“河阴之乱”前,城中建立的寺院数目,应当更多。事实上,杨衒之在《洛阳伽蓝记》中所提到的大部分寺院,即多在宣武、孝明帝时期建立(参见附录二)。这一时期洛阳城内兴建了不少佛寺,其数目急剧增加,且散落于城市各处(参见图2)。任城王元澄也在奏疏中描述了当时寺院泛滥的情形,但此种情形一直延续到北魏末期,甚至愈演愈烈。佛寺的频繁建立,逐渐改变了都城的面貌。除较多的空地被用来新建寺院,当城内空间日渐拥挤,居民们还选择了“舍宅为寺”的方式,因此出现了元澄所言“自迁都已来,年踰二纪,寺夺民居,三分且一”⑴3055 的现象。

如杨衒之言:

至于晋室永嘉,唯有寺四十二所。逮皇魏受图,光宅嵩洛,笃信弥繁,法敎愈盛。王侯贵臣,弃象马如脱屣;庶士豪家,舍资财若遗迹。于是招提栉比,宝塔骈罗,争写天上之姿,竞摹山中之影,金刹与灵台比高,讲殿共阿房等壮。岂直木衣绨绣,土被朱紫而已哉!⑶序22-24

从如此生动的描写中,实不难想象当时洛阳城中佛寺遍布的繁华景象,而都城所具有的这种面貌,与迁都之初相比,也已迥然不同。

综上而言,从孝明帝时起,洛阳城内的空间已很拥挤。宣武帝时,还可以在宣阳门外寻到近二里之巨的土地来建造景明寺⑶97;清河王元怿、彭城王元勰,及百官等,还可在城中觅得大块区域来造作景乐寺、明悬尼寺、正始寺等[22],但到了孝明帝、灵太后时期,已很难再找到如此面积的空地,来满足人们建立佛寺的需求。因此洛城中的居民,只能越来越多地选择舍宅为寺的办法,来敬奉佛教,供养僧尼。所以“寺夺民居,三分且一”的现象,与都城中日益拥挤的空间状况,有着密切的关联。虽然元澄曾在其奏疏最末,提出一系列的建议,要求合并一些寺院,限制京内再立佛寺。然“未几,天下丧乱,加以河阴之酷,朝士死者,其家多舍居宅,以施僧尼,京邑第舍,略为寺矣。前日禁令,不复行焉”⑴3047。元澄的建议最终没能得到实施,整个洛阳也在“河阴之乱”后出现了更大规模的宅院变寺院之情形,城市面貌也因此而再出现变化。

图2 北魏洛阳城市及伽蓝图(公元501-528年)[23]

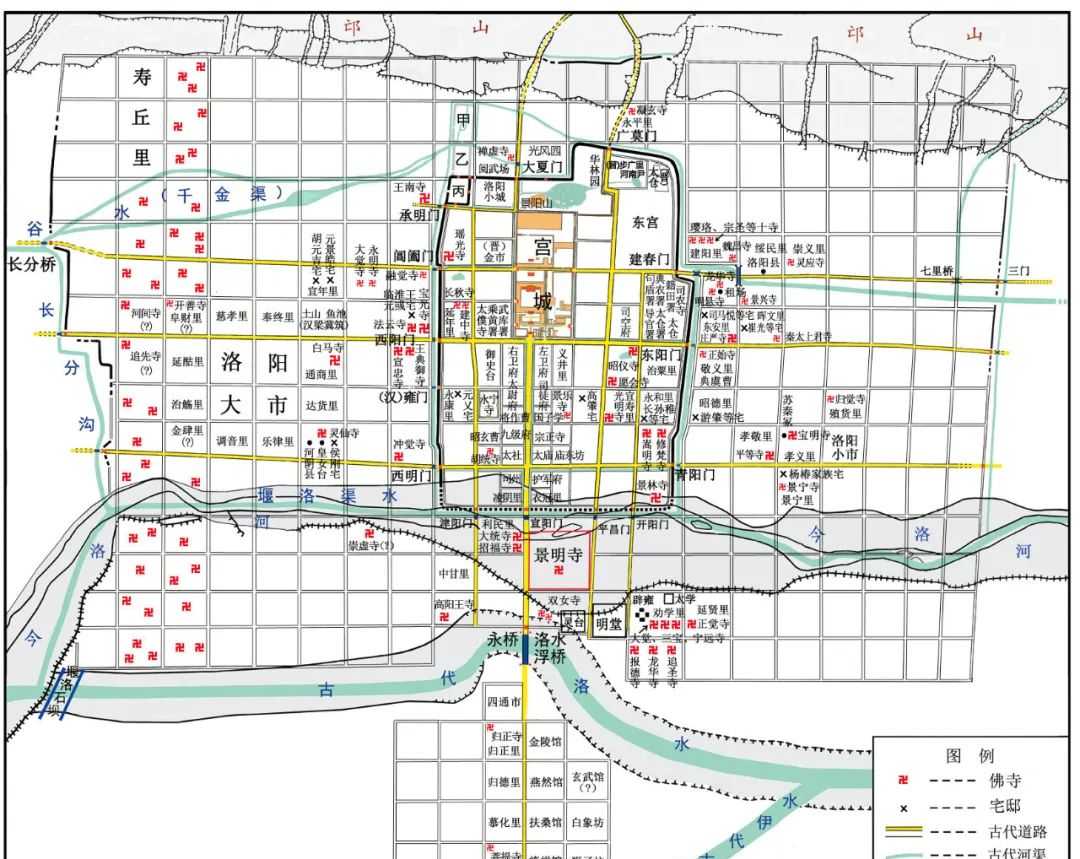

四、 魏末佛寺的倾占与帝都空间之骤变——武泰元年(528)“河阴之乱”至永熙三年(534)迁邺

北魏后期都城最明显的变化,源自武泰元年(528)由“河阴之乱”所引起的第宅变佛寺之风潮。据《洛阳伽蓝记》载:“经河阴之役,诸元歼尽,王侯第宅,多题为寺。寿丘里闾,列刹相望,祇洹郁起,宝塔高凌。”⑶152 因此,在“河阴之乱”后,京师洛阳几为寺院所占。北魏皇宗所聚居的“寿丘里”,也成为内部空间变化最大的一个区域(参见图3)。

从《洛阳伽蓝记》中,可知城南高阳王寺、城西河间寺及追先寺,即是在这一事件后,由高阳王元雍、河间王元琛,及东平王元略的宅邸改建而成。除此之外,直至魏末,尚有不少寺院是通过“舍宅”的方式转化为佛寺[24]。关于北魏时期“舍宅为寺”的现象,学界常以住宅与佛寺间布局的相通性来作解释。一般认为,“寺”本为官衙之意。佛教传入中国之初,来华传法的西域沙门,多被安置于鸿胪寺。鸿胪寺为汉朝接应外国宾客的官衙,演至后世,乃称僧尼之住处为“寺”。因此,佛教在初入中国时,便曾有利用官署、宅邸等建筑为佛寺的情况。[25]“两晋之际,讲经大盛,禅法渐行。佛教高僧以及一些崇信佛教的上层人士,纷纷营建房舍,供讲授佛典、行修禅法之用”⑵168。因而此期也是官僚贵族阶层频繁舍宅的时期,之后的南北朝亦然。所以洛阳的居民选择改建屋舍为佛寺,乃有一定的历史渊源。但就北魏洛阳具体的情况来说,除了上述原因外,还应该有一个更为现实的因素在影响着当时居民的选择。这即是自孝明帝时起,北魏洛阳的城市空间已颇拥挤,很难再觅得大面积的空地,来新建佛寺。因此在这样的情况下,藉由住宅与佛寺间布局的相通性,都城中的居民自然会选择“舍宅为寺”的方法,来满足宗教信仰上的需求。北魏前期的都城——平城亦如此,其城市空间到了末期也曾出现过日益拥挤的情况,如孝文帝在太和十五年(491)的诏书中所云:“昔京城之内,居舍尚希。今者里宅栉比,人神猥凑,非所以祗崇至法,清敬神道。”⑴3055 由此可见一斑。

另外,在武泰元年(528)“河阴之乱”后,洛阳的官员、百姓纷纷逃离都城,“贵室豪家,弃宅竞窜;贫夫贱士,襁负争逃”⑶18。因此将屋宅舍为寺院,在当时或是处理房舍的一个较好选择。值得注意的是,“舍宅为寺”在魏末的盛行,使得当时寺院的平面布局越来越多地以住宅院落式的形态为主,这也为后世隋唐时期多院落式佛寺格局的开创,奠定了基础。

当然,由于频繁的舍宅为寺,洛城中的空间急剧转变。上层贵族私有的丰伟宅邸,一夜间变成了一定程度上可以对外开放的佛寺,增添并扩大了城中的公共空间[26]。另一方面,也是由于频繁的舍宅为寺,京邑寺观的数目急速增长,寺院本身的实力得到增强。孝庄帝(507—531)时,曾经颁布了一套卖官鬻爵的制度,其中包括了对中央到地方的各级僧官的售卖:

庄帝初,承丧乱之后,仓廪虚罄,遂班入粟之制……诸沙门有输粟四千石入京仓者,授本州统,若无本州者,授大州都(统);若不入京仓,入外州郡仓者,三千石,畿郡都统,依州格;若输五百石入京仓者,授本郡维那,其无本郡者,授以外郡;粟入外州郡仓七百石者,京仓三百石者,授县维那。⑴2861

这从一个侧面反映了当时京城乃至全国各地的僧人,掌握有社会上诸多的财富。孝庄帝自是对此点非常清楚,所以才会将售官的对象指向沙门。京城寺院因人们的舍宅而日益增多,寺院对社会财富的吸纳则与日俱增。这即是为何任城王元澄会在奏疏中强烈抨击曰:“昔如来阐教,多依山林,今此僧徒,恋著城邑。岂湫隘是经行所宜,浮喧必栖禅之宅,当由利引其心,莫能自止。”⑴3045在虔诚的信仰与利益的诱惑等各种因素的驱动下,整个洛阳几乎为佛寺所倾占。

可以想见的是,佛寺的增加,在对都城的管理方面,也会形成巨大的压力。如寺院常有毁坊开门的现象,不仅妨碍了里内巷道的通畅,也对里坊内部的治安管理,造成了困难。[27] 另外,当时的寺院占有大量的土地,僧尼还常有私蓄奴婢(私度僧尼)[28]、积聚财物、出贷私财[29]、滥用僧祇粟、欺压僧祇户[30]等现象,对于国家徭役、赋税稳定,及社会秩序的维护,造成了一定的影响。且由僧尼所引发的聚众造反之事,亦屡有发生[31],从而威胁到了北魏王朝的统治。因此,寺院的过度发展,僧尼的悖德伪滥,都对都城的实际管理,造成了巨大的压力。而这种压力对后世所产生的影响,也是直接而深刻的。孝静帝就曾在东魏元象元年(538)颁布有一则《禁断城中新立寺诏》,要求在邺城的内城中限立新寺:

元象元年(538)秋,诏曰:“梵境幽玄,义归清旷,伽蓝净土,理绝嚣尘。前朝城内,先有禁断,自聿来迁邺,率由旧章。而百辟士民,届都之始,城外新城,并皆给宅。旧城中暂时普借,更拟后须,非为永久。如闻诸人,多以二处得地,或舍旧城所借之宅,擅立为寺。知非己有,假此一名。终恐因习滋甚,有亏恒式。宜付有司,精加隐括。且城中旧寺及宅,并有定帐,其新立之徒,悉从毁废。”冬,又诏:“天下牧守令长,悉不听造寺。若有违者,不问财之所出,并计所营功庸,悉以枉法论。” ⑴3047

因此,从禁断新都内城中建寺,到禁止天下牧守令长于地方上建寺,这些举措都说明了孝静帝在东魏初期对北魏历史经验教训的吸取和反省,同时也反映出了后世王朝为防止新都再次出现佛寺泛滥等现象所作的努力。

邺城之后,唐武德九年(626)高祖李渊(566—635)也曾经颁布诏令,对京城长安及天下诸州的寺、观数目,做出了具体的规定:

京城留寺三所,观二所。其余天下诸州,各留一所。余悉罢之。⑿17

尽管此诏最后并未付诸实施[32],然这种严格控制京城和地方州郡寺院、道观数目的政策,仍然反映出一种更为理性的城市(都城)管理理念,也体现了后世对北魏以来滥建寺宇等宗教弊风所作的改肃努力,其意义无疑是深远的。

图3 北魏洛阳城市及伽蓝图(公元528-534年)[33]

五、总结

本文所关注之重点,乃公元五世纪末至六世纪初时,北魏都洛四十年中的城市面貌变迁过程。一个城市的改变,往往与自然和人为的因素都有关联。一千五百年前的中国南北朝时期,北魏都城洛阳的改变,除了皇权意志(城市规划)外,在很大程度上亦与佛教有着密切的关联。佛寺的逐渐增多,慢慢改变着都城的图景,变换着城市的空间属性。本文所要揭示的,即是这样一种京邑的变迁过程,及其所产生的影响。

宋代赞宁《大宋僧史略》言:“洛阳自汉永平至晋永嘉。止有四十二寺。及后魏都洛,盛信佛教,崇构相继,臣下豪民,竞置寺宇,凡一千余所。”⒀237a 北魏后期的帝王均崇信释教,宣武帝、灵太后、孝明帝更是过崇佛法。这从扬州刺史李崇上呈给灵太后的奏表中,已可见一斑:

窃惟皇迁中县,垂二十祀。而明堂礼乐之本,乃郁荆棘之林;胶序德义之基,空盈牧竖之迹。城隍严固之重,阙砖石之工;墉堞显望之要,少楼榭之饰。加以风雨稍侵,渐致亏坠。又府寺初营,颇亦壮美,然一造至今,更不修缮,厅宇凋朽,墙垣颓坏,皆非所谓追隆堂构,仪形万国者也……以臣愚量,宜罢尚方雕靡之作,颇省永宁土木之功,并减瑶光材瓦之力,兼分石窟镌琢之劳,及诸事役非急者,三时农隙,修此数条……诚知佛理渊妙,含识所宗,然比之治要,容可小缓。苟使魏道熙缉,元首唯康,尔乃经营,未为晚也。⑴1471-1472

刘易斯·芒德福(Lewis Mumford)曾言:“历史上不断地发生过这样的事:一座大型建筑物的华美和铺张往往毁掉了那些费尽力量建造了该建筑物的人们。” ⒁290洛阳城中精妙壮丽的佛寺就是如此毁掉了北魏的统治者。“城随境迁”,北魏都城洛阳在四十年中的容貌变迁,与当时的城市规划建设,活跃兴盛的佛教信仰环境,以及跌宕起伏的社会大背景,都有着千丝万缕的联系。洛阳的变迁,因可说既是繁华绚烂的,又是危机四伏的。

附录一 龙门石窟北魏纪年题记分布情况(单位:品)[34]

孝文帝 太和年间:古阳洞(7)、其他窟龛(1)

宣武帝 景明年间:古阳洞(17)、其他窟龛(1)

正始年间:古阳洞(24)

永平年间:古阳洞(25)

延昌年间:古阳洞(13)、其他窟龛(1)

孝明帝 熙平年间:古阳洞(4)

神龟年间:古阳洞(11)、慈香洞(1)、石牛溪(1)、其他窟龛(2)

正光年间:古阳洞(9)、莲花洞(2)、石牛溪(2)、魏字洞(5)、药方洞(2)、火烧洞(8)、其他窟龛(6)

孝昌年间:古阳洞(5)、莲花洞(5)、魏字洞(15)、石窟寺(1)、其他窟龛(2)

武泰年间:莲花洞(1)

孝庄帝 建义年间:莲花洞(2)

永安年间:石牛溪(2)、药方洞(1)

节闵帝 普泰年间:莲花洞(2)、普泰洞(1)、药方洞(1)、火烧洞(1)、宾阳中洞(1)、赵客师洞(1)

孝武帝 太昌年间:莲花洞(1)

永熙年间:古阳洞(1)、莲花洞(3)、药方洞(1)、赵客师洞(1)、其他窟龛(2)

附录二 宣武、孝明帝时期洛阳新建寺院 (注:*为尼寺)

城内

永宁寺 孝明时 灵太后立

*长秋寺[35] 盖宣武时 刘腾立

*瑶光寺 宣武时 宣武帝立

*景乐寺 盖宣武时 清河文献王元怿立 “以是尼寺,丈夫不得入。……及文献王薨,寺禁稍宽,百姓出入,无复限碍。后,汝南王悦复修之[36]。”[3]41-42

*昭仪尼寺 盖孝明时 阉官等立

愿会寺 盖孝明时 中书侍郎王翊[37]舍宅立

光明寺 宣武时 苞信县令段晖舍宅立[38]

*胡统寺 宣武时 灵太后从姑所立。姑为尼,居此寺。[39]

城东

*明悬尼寺 宣武时 彭城武宣王元勰立[40]

龙华寺 宣武或孝明时 宿卫羽林、虎贲等立

*魏昌尼寺 宣武时 阉官瀛洲刺史李次寿立[41]

*景兴尼寺 盖孝明时 阉官等共立

灵应寺 孝明时 京兆人杜子休舍宅立 “时有隐士赵逸,云是晋武时人,晋朝旧事,多所记录。正光初来至京师,见子休宅,叹息曰:‘此宅中朝时太康寺也。’……子休遂舍宅为灵应寺。”[3]64-65

秦太上君寺 孝明时 胡太后立

正始寺 宣武时 百官等立 “正始中立,因以为名。”[3]73

平等寺[42] 宣武时 广平武穆王元怀舍宅立

景宁寺 盖宣武时 太保司徒公杨椿立[43] “高祖迁都洛邑,椿创居此里,遂分宅为寺,因以名之。”[3]88

城南

景明寺 宣武时 宣武帝立 “宣武帝景明年中立,因以为名。”[3]97

招福寺 孝明时 高显略造[44]

秦太上公二寺 孝明时 西寺,灵太后立;东寺,皇姨立

正觉寺 宣武景明初 尚书令王肃立[45]

龙华寺 宣武景明初 广陵王(元羽)立[46]

追圣寺 宣武景明年间 北海王元详立[47]

归正寺 孝明时 萧衍子萧正德舍宅立 “正光四年(523),萧衍子西丰侯萧正德来降,处金陵馆,为筑宅归正里。后正德舍宅为归正寺。”[3]116

菩提寺 盖宣武或孝明时 西域胡人立

崇虚寺 为道教设,盖宣武时立 在城西[48],即汉之濯龙园也。 “延熹九年(166),桓帝祠老子于濯龙园,设华盖之坐,用郊天之乐,此其地也。高祖迁京之始,以地给民,憩者多见妖怪,是以人皆去之,遂立寺焉。”[3]126

城西

冲觉寺 孝明时 清河王元怿舍宅立

王典御寺[49] 盖宣武时 阉官王桃汤立

法云寺 未知,盖宣武或孝明时 西域乌场国胡沙门昙摩罗立

灵仙寺 宣武景明中 比丘道恒立

开善寺 盖孝明时 京兆人韦英宅 “英早卒,其妻梁氏不治丧而嫁,更纳河内人向子集为夫,虽云改嫁,仍居英宅。……梁氏惶惧,舍宅为寺。……尚书左仆射元顺[50]闻里内频有怪异,遂改阜财为齐谐里也。”[3]146-147

融觉寺 盖宣武时 清河王元怿立

大觉寺 盖宣武时 广平王元怀舍宅立[51]

永明寺 宣武时 宣武帝立

寺名未知 宣武或孝明帝时 陈留王元景皓舍半宅立

城北

崇立寺 宣武或孝明帝时 “神龟元年(518)十一月冬,太后遣崇立寺比丘惠生向西域取经,凡得一百七十部,皆是大乘妙典。”[3]168

凝玄寺 宣武或孝明帝时 阉官济州刺史贾璨所立 “迁京之初,创居此里,值母亡,舍以为寺。”[3]167

参考文献:

⑴魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

⑵傅熹年.中国古代建筑史(第2卷)[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2001.

⑶杨衒之.洛阳伽蓝记校释 [M]. 周祖谟,校释.北京:中华书局, 2010.

⑷不著撰人.元河南志[M]//徐松,辑.丛书集成续编:第235册.台北:新文丰出版公司, 1989.

⑸钱国祥. 由阊阖门谈汉魏洛阳城宫城形制[A].杜金鹏, 钱国祥,主编. 汉魏洛阳城遗址研究 [C]. 北京: 科学出版社,2007:412-425.

⑹郦道元.水经注疏[M].杨守敬,熊会贞,疏.段熙仲,点校.陈桥驿,复校.南京:江苏古籍出版社,1989.

⑺李延寿.北史 [M].北京:中华书局, 1982.

⑻司马光, 资治通鉴 [M].胡三省,音注.北京:中华书局, 1956.

⑼张金龙.北魏政治与制度论稿 [M].兰州:甘肃教育出版社, 2003.

⑽齐东方.魏晋隋唐城市里坊制度: 考古学的印证 [G]//唐研究. 第9卷. 北京: 北京大学出版社, 2003.

⑾李百药.北齐书[M]. 北京:中华书局, 1972.

⑿刘昫,等.旧唐书[M]. 北京:中华书局, 1975.

⒀赞宁.大宋僧史略[M], 大正藏.第54册.

⒁刘易斯·芒德福(Lewis Mumford). 城市发展史: 起源、演变和前景[M] 倪文彦, 宋俊岭, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.

注释:

[1] 相关研究如荣新江:《隋唐长安:性别、记忆及其他》,复旦大学出版社2010年版,第67-88页;季爱民:《里坊规划与隋唐长安寺院建筑布局的关系》,见荣新江主编:《唐研究》第18卷,北京大学出版社2012年版,第305-330页。

[2] 如服部克彦:《北魏洛阳の社会と文化》第二章《北魏の洛阳都城》,ミネルヴア书房1953年版,第15-46页。

[3] 王惠君曾在《北魏洛阳における仏寺规制の推移と仏塔建立に关する考察》一文中,论及佛寺在北魏洛阳的总体建立过程,并考证了城中大部分已知寺院的成立时间,提出了寺塔高度与营建者社会地位成正比关系的结论。只是,笔者对王氏考证的部分洛阳寺院的成立时间,仍有疑问(譬如大统寺,王氏仅凭《正光三年大统寺慧荣造像记》即判定其为孝明帝时代成立的寺院,不够准确),且其中遗漏了个别寺院的建立情况(如开善寺、广陵王所立“龙华寺”、“庄严寺”等)。因此,有关这一方面的研究,仍需再作商榷与推进。参见王惠君:《北魏洛阳における仏寺规制の推移と仏塔建立に关する考察》,日本建筑学会:《日本建筑学会计画系论文集》,第457号,1994年版。另外,傅熹年曾大概描述过北魏迁洛以后,都城内佛寺发展的总体脉络,但其也并未对此多作阐发。参见傅熹年主编:《中国古代建筑史(第2卷)》,中国建筑工业出版社2001年版,第158-162页。

[4]《水经注》中关于金墉城、洛阳旧宫遗址等情况的介绍,反映出北魏重建洛阳是在魏晋洛阳城之基础上进行。参见郦道元撰:《水经注疏》,江苏古籍出版社1989年版,第1385-1438页。

[5] “重建的洛阳以原魏晋洛阳城为内城,在它的东、南、西、北四面拓建里坊,形成外郭……这种以原有都城为核心,外部主要在东、西、南三面的布局,在前此的都城中,只有北魏平城是这样。由此可知,北魏重建洛阳,拓展外郭,是吸收了平城的传统。”参见傅熹年主编:《中国古代建筑史(第2卷)》,第81页。

[6] 《南齐书·魏虏传》:“(永明)九年(491),遣使李道固、蒋少游报使。少游有机巧,密令观京师宫殿楷式……虏宫室制度,皆从其出。”参见萧子显撰:《南齐书》卷57,中华书局1972年版,第990页。

[7] 《洛阳伽蓝记》云:“自延酤以西,张方沟以东,南临洛水,北达芒山,其间东西二里,南北十五里,并名为寿丘里,皇宗所居也。民间号为‘王子坊’。”参见杨衒之撰,周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》,第147页。同时,非宗室鲜卑贵族亦多居于城西地区,如穆(丘穆陵)氏穆纂,即住于城西宜年里(参见《穆纂墓志》,韩理洲等辑校编年:《全北魏东魏西魏文补遗》,三秦出版社2010年版,第167-168页);侯(莫陈)氏侯刚,住于城西中练里(参见《洛阳伽蓝记校释》,第141页)。

[8] 韩显宗曾上书孝文帝,建议应令“贵贱有检,无得踰制……使寺署有别,四民异居,永垂百世不刊之范。”参见《魏书》卷60,第1338-1339页。

[9] 太和十八年(494)从南朝背逆归顺而来的王肃,被安置在城南“延贤里”内(参见杨衒之撰,周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》,第108-109页)。王肃之侄王诵,亦在宣武初期入国(参见《魏书》卷63,第1412页)。从《王诵妻元贵妃墓志》可知,王诵住于“延贤里”西之“劝学里”,亦在洛阳城南(参见毛远明校注:《汉魏六朝碑刻校注》第4册,线装书局2008年版,第349页)。另外,从高祖迁都时期,王肃被安置在城南延贤里来看,永桥南面夹御道而设的“四夷馆”、“四夷里”,很可能是在世宗景明二年(501)建坊之时或之后,才开始建设。

[10] 《续高僧传·魏嵩岳少林寺天竺僧佛陀传》记云:“佛陀禅师,此云觉者,本天竺人……后隋(随)帝南迁,定都伊洛,复设静院,勅以处之。”(参见道宣撰:《续高僧传》,《大正藏》第50册,第551a-b页)。又,《续高僧传·魏洛阳释道辩传》云:“释道辩,姓田氏,范阳人……初住北台,后随南迁,道光河洛。”(参见《续高僧传》,第471c页)。上述佛陀禅师和释道辩即是当时随孝文帝南迁的僧人之一。

[11] “自兴光至此(指自文成帝复佛至太和元年[477年]),京城内寺新旧且百所,僧尼二千余人。”《魏书》卷114,第3039页。

[12] 笔者曾总结过孝文帝迁都初期洛阳城中所遗留的汉晋名寺,参见周胤:《北魏洛京的建立与释教信仰生活的新启》,见楼劲主编:《魏晋南北朝史的新探索:中国魏晋南北朝史学会第十一届年会暨国际学术研讨会论文集》,中国社会科学出版社2015年版,第548-552页,表1。

[13] 相关研究参见周胤:《北魏洛京的建立与释教信仰生活的新启》,第571-573页。

[14] “(景明三年十二月)壬寅,飨群臣于太极前殿,赐布帛有差,以初成也。”《魏书》卷8,第195页。

[15] 在已知考古资料之基础上,查阅相关文献,综合杨勇《洛阳伽蓝记校笺》(中华书局2006年版);周祖谟《洛阳伽蓝记校释》;范祥雍《洛阳伽蓝记校注》(上海古籍出版社1978年版)以及傅熹年《中国古代建筑史(第2卷)》等著作中所附北魏洛阳城图,笔者根据孝文帝迁都后直至宣武帝景明二年(501)筑坊前的诸多史实,重新绘制了这九年中北魏洛阳的城市及伽蓝图。(底图修改自钱国祥所绘“北魏洛阳外郭城坊市格局推测复原图”。参见钱国祥:《北魏洛阳外郭城的空间格局复原研究:北魏洛阳城遗址复原研究之二》,《华夏考古》2019年第6期,第74页,图一。)

[16] “步”为古代旧制长度单位,举足两次为“步”。“唐武德七年(624)始以五尺为步,前此皆以六尺为步。”参见何炳棣:《北魏洛阳城郭规划》,《庆祝李济先生七十岁论文集》上册,清华学报社1965年版,第230页。其时之“一步”相当于今日之五尺,因此三百步即为一华里(500米)。参见赵福茹:《北魏洛阳里坊制度浅识》,洛阳市文物局、洛阳白马寺汉魏故城文物保管所编:《汉魏洛阳故城研究》,科学出版社2000年版,第528页。

[17] 如何柄棣、宿白认为,《洛阳伽蓝记》之说为正确,《魏书》似有传抄错误(参何炳棣:《北魏洛阳城郭规划》,第219-243页;宿白:《北魏洛阳城和北邙陵墓:鲜卑遗迹辑录之三》,杜金鹏、钱国祥主编:《汉魏洛阳城遗址研究》,第42-56页);王仲殊等学者则认为,“二百二十应系三百二十之误”(参王仲殊:《中国古代都城概说》,《汉魏洛阳故城研究》,第437页,注81);张金龙总结:“在三百二十三坊的面积中实际所筑的里坊数为二百二十坊。三百二十三坊是未筑前的方案,而二百二十坊则是筑成之后的实际数字”(参张金龙:《北魏政治与制度论稿》,第303页);刘淑芬以为:“洛阳城坊数三百二十或三百二十三,是指在洛阳城郭之内及郭外地区所建的坊数,二百二十则是仅指在郭内兴筑的坊数”(参刘淑芬:《六朝的城市与社会》,学生书局1992年版,第418页)。以上诸多的讨论,均不曾细辩“里”与“坊”之间的差别,因此存在一定的偏颇,需再作商榷。

[18] 洛阳城中的不少“里”名,多由孝文帝创设,如“洛阳城东北有上商里,殷之顽民所居处也。高祖名闻义里。”参杨衒之撰,周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》,第167页;再如前述之“延贤里”,也由孝文帝命名。参见《洛阳伽蓝记校释》,第109页。

[19] 如齐东方认为:“洛阳的坊并不是一开始就有的。孝文帝太和十七年(493)下令建洛阳,第二年迁入,七年后的宣武帝景明二年(501)才在广阳王元嘉的建议下筑坊。就是说城内居民已经基本安排妥当,形成了按人口管理的区块,为了使‘奸盗永止’才开始筑坊。这就间接地得到启示,即当时的‘里’与‘坊’并不完全等同。《洛阳伽蓝记》中可检索出有名称的里仅四十二个,有的几百户,而建阳里二千户,归正里三千户,慕义里达万户等。说明当时筑坊时考虑了人口居住的现实情况,而且未必都是以一里见方之地严格地划分。”齐东方:《魏晋隋唐城市里坊制度:考古学的印证》,第56页。

[20] 景明三年(502)“十有二月戊子,诏曰:‘……今寝殿显成,移御维始,春郊无远,拂羽有辰。’”《魏书》卷8,第195页。

[21] 《魏书·北海王传》:“初,世宗之亲政也,(元)详与咸阳王禧、彭城王勰并被召入,共乘犊车,防卫严固。高(太妃)时惶迫,以为详必死,亦乘车傍路,哭而送至金墉……后为高肇所谮,云详与皓等谋为逆乱。于时详在南第……并劾皓等,夜即收禁南台……又虎贲百人,围守详第,虑其惊惧奔越。遣左右郭翼开金墉门,驰出谕之,示以中尉弹状。”《魏书》卷21上,第562页。《元详墓志》载其薨于正始元年(504)。参见毛远明校注:《汉魏六朝碑刻校注》,第4册,第104页。《魏书》记元详于收禁南台后二旬毙,则收禁南台之时间,应在正始元年(504)。从本传载其事发时,宣武帝“遣左右郭翼开金墉门,驰出谕之,示以中尉弹状”,可知当时宣武帝处理政务之所,应仍在金墉城内。又,《魏书》载:“正始初,诏尚书门下于金墉中书外省考论律令。”《魏书》卷69,第1536页。当正始初年,中书外省仍设在金墉城内,也可证明宣武帝盖尚在城内阅政。

[22] 参见杨衒之撰,周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》,第41、55、73页。

[23] 在已知考古资料之基础上,查阅相关文献,综合杨勇《洛阳伽蓝记校笺》;周祖谟《洛阳伽蓝记校释》;范祥雍《洛阳伽蓝记校注》以及傅熹年《中国古代建筑史(第2卷)》等著作中所附北魏洛阳城图,笔者根据宣武帝景明二年(501)筑坊后直至武泰元年(528)“河阴之乱”前的诸多史实,重新绘制了这二十七年中北魏洛阳的城市及伽蓝图。(底图修改自钱国祥所绘“北魏洛阳外郭城坊市格局推测复原图”。参见钱国祥:《北魏洛阳外郭城的空间格局复原研究:北魏洛阳城遗址复原研究之二》,第74页,图一。)

[24] 如“建中寺”先为刘腾和高阳王元雍之宅。建义元年(528),尔朱世隆为尔朱荣追福,题以为寺(见杨衒之撰,周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》,第32-35页)。另如“归觉寺”,即舍自刘胡兄弟四人宅(参见《洛阳伽蓝记校释》,第96页)。

[25] 日本学者村田治郎即有类似的看法。参见村田治郎:《中国建筑史丛考·仏寺仏塔篇》,日本中央公论美术出版社1988年版,第9页。

[26] 尽管南北朝时期是讲究门第的贵族社会,贵臣王亲所造的寺院并不轻易对百姓开放,但佛寺仍然成为了文人雅士及普通民众游观嬉戏的佳处。如寿丘里内“河间寺”,从河间王元琛宅转变为寺观后,于佛诞日可开放给京师士女参观。《洛阳伽蓝记》载:“四月初八日,京师士女多至河间寺,观其廊庑绮丽,无不叹息,以为蓬莱仙室亦不是过。”参见杨衒之撰,周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》,第148-152页。另外,城北凝玄寺、内城景乐寺及城东宗圣寺,也都有对都城百姓开放参观的情形。参见《洛阳伽蓝记校释》,第167页;第41-42页;第59页。

[27] 相关研究参考周胤:《北魏武、明时期洛阳寺院布局与里坊规划》,《社会科学战线》2018年第10期,第153-154页。

[28] 灵太后曾在熙平二年(517)春颁布有一则禁断私度僧尼令,从中可见当时僧尼私蓄奴婢之盛。参见《魏书》卷114,第3042-3043页。

[29] “(永平)二年(509)冬,沙门统惠深上言:‘僧尼浩旷,清浊混流,不遵禁典,精粗莫别……又,比来僧尼,或因三宝,出贷私财(后略)’。”《魏书》卷114,第3040-3041页。

[30] 《魏书·释老志》载永平四年(511),宣武帝曾颁布诏书对滥用僧祇粟之现象进行整肃。同卷还记录了尚书令高肇上奏言都维那僧暹、僧频等欺压僧祇户之情状。参见《魏书》卷114,第3041-3042页。

[31] “(永平)二年(509)春正月……泾州沙门刘慧汪聚众反。诏华州刺史奚康生讨之”,见《魏书》卷8,第207页;“延昌三年(514)(十有一月)丁巳,幽州沙门刘僧绍聚众反,自号净居国明法王。州郡捕斩之”,见《魏书》卷8,第215页;“延昌四年(515)六月,沙门法庆聚众反于冀州,杀阜城令,自称大乘”,见《魏书》卷9,第222页。

[32] 武德九年(626)六月,发生玄武门事变,高祖立李世民为皇太子,统领万机,大赦天下,亦停止上述诏令(即《全唐文》所辑《沙汰佛道诏》)。参见《旧唐书》卷1,第17页。

[33] 在已知考古资料之基础上,查阅相关文献,综合杨勇《洛阳伽蓝记校笺》;周祖谟《洛阳伽蓝记校释》;范祥雍《洛阳伽蓝记校注》以及傅熹年《中国古代建筑史(第2卷)》等著作中所附北魏洛阳城图,笔者根据武泰元年(528)“河阴之乱”后直至永熙三年(534)孝静帝迁邺前的诸多史实,重新绘制了这六年中北魏洛阳的城市及伽蓝图。(底图修改自钱国祥所绘“北魏洛阳外郭城坊市格局推测复原图”。参见钱国祥:《北魏洛阳外郭城的空间格局复原研究:北魏洛阳城遗址复原研究之二》,第74页,图一。)

[34] 此附录在刘景龙、李玉昆编著:《龙门石窟碑刻题记汇录》(中国大百科全书出版社1998年版)附表二“北朝纪年题记的分布”之基础上重新整理。参该书第66页。

[35] 刘腾在宣武帝时任“大长秋卿”一职(见《魏书》卷94,第2027页),因此“长秋”寺盖在宣武时立。

[36] 元怿逝于正光元年(520),见《魏书》卷22,第592页。目前发现有正光三年(522)《元悦修塔记》、《元悦遣贾良造像记》及正光五年(524)《元悦修治古塔碑铭》(见韩理洲等辑校编年:《全北魏东魏西魏文补遗》,三秦出版社2010年版,第495页;毛远明校注:《汉魏六朝碑刻校注》,第5册,线装书局2008年版,第160、248页),盖与修复景乐寺在同一时期。景乐寺如是孝明帝时期所建,则短时间内应无需修复,因此推测其盖在宣武时立。又,到孝明帝时,内城空间已很拥挤,除了舍宅,恐怕很难再找到空地立寺,因此推测其在宣武帝时立。

[37]王翊在宣武初入魏,其“颇锐于荣利,结婚于元叉,超拜左将军、济州刺史,寻加平东将军。”(见《魏书》卷63,第1412-1413页。)王翊于永安元年(528)卒(见毛远明:《汉魏六朝碑刻校注》,第6册,第259页)。因此,其得势盖在孝明帝时。考虑到其时内城中已很难再觅见空地,立寺只能舍宅,因此王翊舍宅的时间,盖在肃宗之时。

[38] “宣武(时期)。洛阳段辉闻地下钟声,得金佛一菩萨二。遂舍宅为寺。”[宋]释志磐:《佛祖统纪》,《大正藏》第49册,第463c页。

[39]“后姑为尼,颇能讲道,世宗初,入讲禁中。”(《魏书》卷13,第337页。)可知胡统寺在宣武时立。

[40] 元勰于永平元年(508)见杀(《魏书》卷21下,第571页),因此立寺时间应在宣武帝时。

[41]《魏书·阉官》载李次寿在宣武帝时出为瀛州刺史。永平元年(508),勒众征京兆王元愉,为愉所破。代还,遇风疾,数年卒(《魏书》卷94,第2026页)。由此可知李次寿卒于宣武帝时,该寺应在其时立。

[42] “《冯翊王高润修平等寺碑》:‘永平中,造定光铜像一区,高二丈八尺。永熙年金涂讫功。’”由此可知此寺在宣武时立。(见[清]王昶:《金石萃编》,上海古籍出版社2020年版,第587页下。)

[43] 很可能因景明二年(501)建坊,杨氏一族由景宁里搬至依仁里,遂分景宁里宅为寺。参见周胤《北魏洛京的建立与释教信仰生活的新启》第764页中的相关论述。

[44] 高显略于宅邸掘得苏秦家金百斤,造招福寺。当时元乂秉政,就略索金(《洛阳伽蓝记校释》,第102-103页),由此说明此寺造于孝明帝时。

[45] 正觉寺乃王肃为其前妻谢氏所造。王肃薨于景明二年(501),“肃临薨,谢始携二女及(王)绍至寿春”(《魏书》卷63,第1411-1412页),因此正觉寺当在宣武景明初立。

[46] 元羽卒于景明二年(501)(见《汉魏六朝碑刻校注》第3册《元羽墓志》,第339页),则该寺盖在宣武景明初立。

[47] 元详卒于正始元年(504)(见《汉魏六朝碑刻校注》第4册《元详墓志》, 第104页),因此追圣寺盖在宣武景明年间立。

[48] 平城时期的崇虚寺,乃为道教而设(见《魏书》卷114,第3055页)。此洛阳崇虚寺既然建于桓帝祠老子之濯龙园故地,或就是平城时期该寺的翻版。另外在显祖时,僧曹亦有负责供给道士衣食的情况,则彼时道教盖多依附于佛教的管理之下。所以此崇虚寺乃属于道教之寺,较为合理。

[49] 王桃汤在宣武帝时为“中尝食典御”,则其寺盖在此时建立(见《魏书》卷94,第2031页)。

[50] 元顺于肃宗时除吏部尚书,后转兼左仆射(见《魏书》卷19中,第484-485页)。因此《洛阳伽蓝记》言尚书左仆射元顺改阜财里为齐谐里之事,盖发生于孝明帝时。而韦英妻梁氏舍宅寺的时间,也约在其时。

[51] 元怀薨于熙平二年(517)(见《汉魏六朝碑刻校注》第4册《元怀墓志》,第347页)。《魏书》载元怀被宣武帝“召入华林别馆,禁其出入,令四门博士董征,授以经传。世宗崩,乃得归。”(《魏书》卷22,第592页。)因此元怀若生前舍宅,则极有可能是在宣武时期。

原载《南都学坛》2021年第6期。引用请以原文为准。